Marocco, i volti dell'anima.

Il nuovo reportage narrativo e fotografico

“Quale campo tendato preferisci, Francesca? Quello con i comfort o quello selvaggio?”

“Quello selvaggio, Faysal...

Leggi tutto …

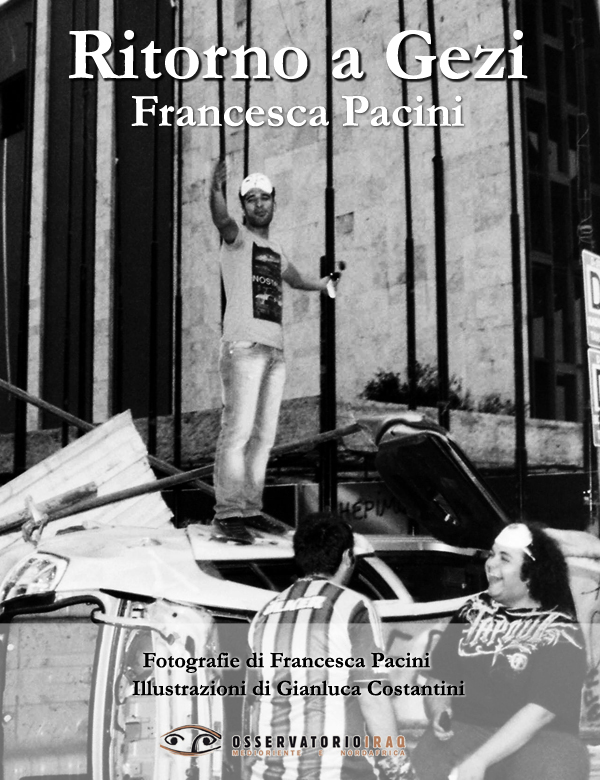

Presentazione de La mia istanbul

L'11 Aprile, a Roma.

Da Gezi Park alle elezioni, si raccontano Istanbul e la Turchia.

...

Leggi tutto …

Turchia, Gezi Park: Il mio nome è Ali Ismail Korkmaz

Si chiamava Ali Ismail Korkmaz. Aveva solo diciannove anni e implorava i suoi assassini di smetterla, ma loro continuavano a massacrarlo di botte. Era il 2 giugno 201...

Leggi tutto …

Istanbul, il "caldo" weekend di Piazza Taksim

“Internetime dokumna!”, “Don’t touch my internet!”. Questo lo slogan che ha chiamato a raccolta, sabato scorso a piazza Taksim, centinaia di manifestanti. ...

Leggi tutto …

Turchia, Gezi Park: giustizia per la "ragazza in rosso"

Il suo nome è Ceyda Sungur, studentessa. E' diventata famosa, suo malgrado, durante i giorni della resistenza di Gezi contro le imposizioni del gover...

Leggi tutto …