A Istanbul, da Galata a Taksim. Soprese dietro il vecchio tram.

7 gennaio 2014

C'è un vecchio tram, che collega Galata e Taksim, dal sapore retrò. Racconta di tempi passati e di antiche suggestioni. In mezzo alla folla di Istik...

Leggi tutto …

Istanbul. Capodanno a Taksim? No grazie.

2 gennaio 2014

E’ così bella, Istanbul, di notte.

Mentre osservo le luci, vicine e lontane, la pioggerella che batte si trasforma quasi in una carezza. “Neanch...

Leggi tutto …

Istanbul e la malinconia invernale

Quando si pensa a Istanbul, si immagina, di solito, il tramonto che incendia il Bosforo, sullo sfondo delle moschee. Non tutti sanno che, in realtà, d'inverno Istanbul �...

Leggi tutto …

Istanbul, a colpo d'occhio

17 dicembre 2013

Spesso, quando vado a Istanbul, le persone mi chiedono "Ma come ti trovi?", "Come si sta lì?".

Quasi dovessi andare in una cittadella popolata da un...

Leggi tutto …

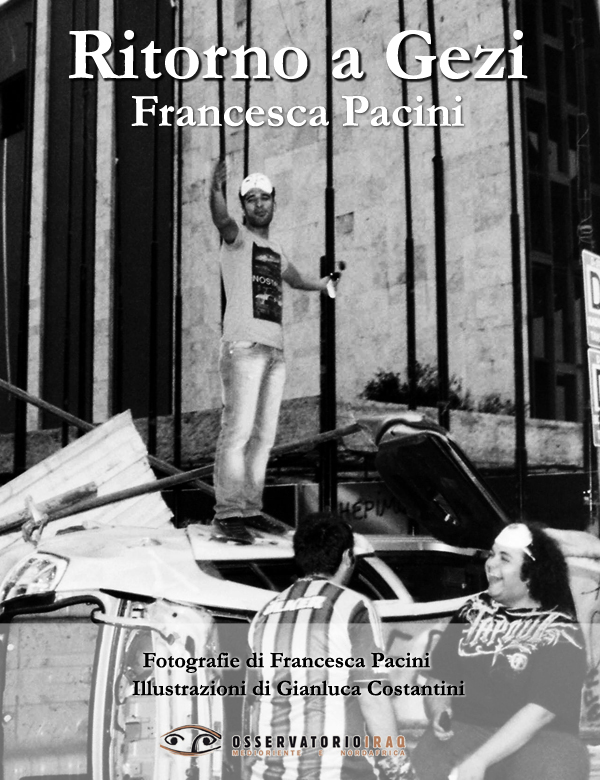

Reportage: Ritorno a Gezi

29 novembre 2013

Esce oggi, per Osservatorio Iraq, il mio reportage: "Ritorno a Gezi "

i

La protesta, il racconto di alcuni protagonisti, gli abusi della polizia, ...

Leggi tutto …