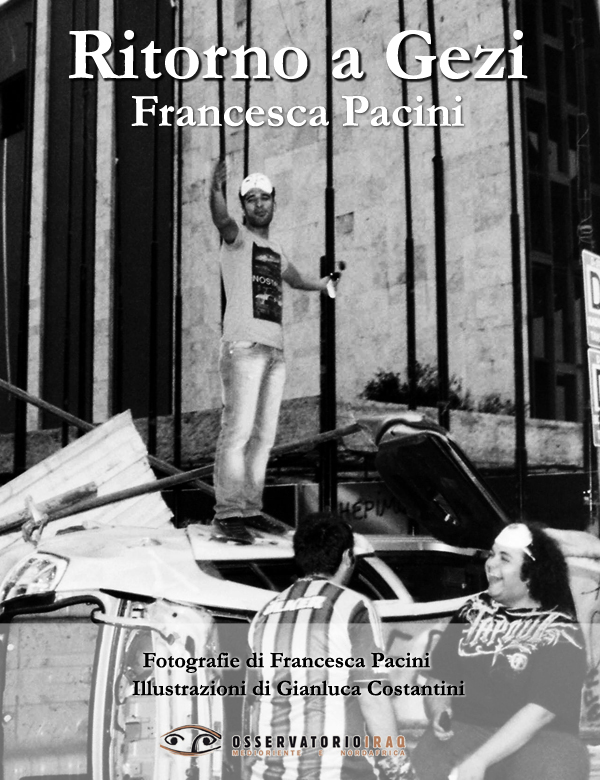

Gezi Park, da maggio a settembre

16 settembre 2013

In principio era un albero. Anzi, erano seicento alberi. Quelli di Gezi Park. Un parco che offre panchine, fili d’erba e canti di uccelli creando...

Leggi tutto …

Istanbul, la rivolta dei colori

1 settembre 2013

Duecento gradini nel quartiere di Cihangir erano stati colorati. Tutti avevano pensato si trattasse degli attivisti, invece è stato il sessantaquattren...

Leggi tutto …

I curdi di Suleymanyie

8 agosto 2013

In un pomeriggio invernale scandito da un cielo di gesso che libera fiori di neve grandi come chicchi d’uva, incrocio un gruppo di ragazzini che si tir...

Leggi tutto …

Roger waters difende la protesta di Takism e Gezi park

5 agosto 2013

Another brick in the wall.

E un altro, e un altro ancora. Ma su un muro diverso. Il muro della giustizia, della solidarietà. Sempre, finché non sar�...

Leggi tutto …

Democratica polizia?

24 luglio 2013

Erdogan difende l'operato della polizia. E compie un grosso errore. A Istanbul, dalla fine di maggio, è stata usata una quantità spropositata di gas lac...

Leggi tutto …