La Turchia fra piazze scontri e Tangentopoli

L'intervista radiofonica rilasciata a Radio Onda d'Urto:

Dopo i cortei dei giorni scorsi, con due milioni di persone – secondo i media indipendenti della Turchia– in piazza contro la violenza poliziesca del premier Erdogan, per iniziativa di tutti i partiti d’opposizione il parlamento della Turchia terrà una seduta straordinaria il 19 marzo per “prendere conoscenza delle richieste di autorizzazione a procedere presentate dai magistrati anti-corruzione contro quattro ex ministri del governo Akp”.

I pm responsabili delle indagini che il 17 dicembre hanno portato all’esplosione della “tangentopoli del Bosforo”, poi rimossi per decisione del governo, hanno chiesto la revoca delle immunità degli allora ministri dell’economia, degli interni, dell’ambiente e degli affari europei, accusati di avere ricevuto tangenti.

Intanto Erdogan torna a provocare: il premier ha invitato in un comizio i suoi sostenitori a boicottare i negozi di proprietà dell’imprenditore Cem Boyner, che nei giorni scorsi aveva chiesto al suo personale di accogliere i manifestanti che commemoravano il 15enne Berkin Elvan, simbolo della repressione di Gezi Park, morto martedi dopo nove mesi di coma. Non solo: Erdogan ha accusato Berkin di essere stato membro di un “gruppo terrorista”.

Intanto è salito a due il bilancio dei morti dei cortei di questa settimana, segno della mano pesante decisa dall’Akp, alla vigilia di un fondamentale turno amministrativo, quello del 30 marzo, in cui il sultano di Istanbul si gioca tanto, se non tutto.

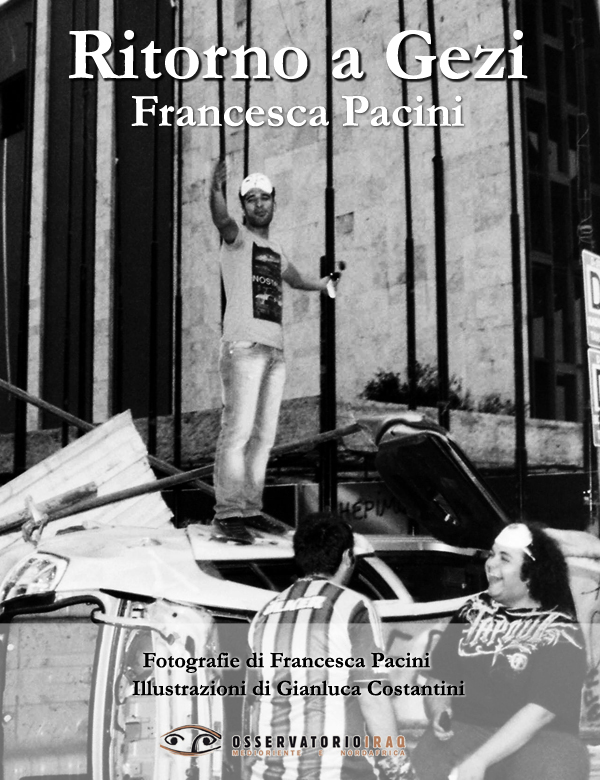

Ne abbiamo parlato con Francesca Pacini, autrice di “La mia Istanbul” e “Ritorno a Gezi Park” oltre che collaboratrice di osservatorioiraq.it.

http://www.radiondadurto.org/2014/03/14/turchia-erdogan-tra-piazze-insorgenti-tangentopoli-ed-amministrative/

Le vittime di Gezi Park. Berkin Elvan

“Mamma, non preoccuparti, esco io a prendere il pane. Riesco a correre meglio di te, eviterò i poliziotti e i gas lacrimogeni”. Prima di scomparire dietro la porta, i grandi occhi scuri del piccolo Berkin , occhi enormi, spalancati su quel faccino da quattordicenne incerto tra l’infanzia e l’età adulta, hanno guardato sua madre per l’ultima volta. Non l’avrebbe vista mai più. Non sarebbe mai più tornato a casa, Berkin.

Era il 16 giugno 2013, e gli scontri di Gezi Park erano di nuovo all’apice. Anche quel giorno,nel quartiere di Okmeydanı, la polizia attaccava i manifestanti.

Ma non era un manifestante, lui. Era solo un ragazzino, uscito a prendere un pezzo di pane per la sua famiglia. È stato colpito alla testa da un candelotto di gas lacrimogeno lanciato a distanza ravvicinata. Da quel momento, è entrato in coma e non ha aperto gli occhi mai più.

L’ultima cosa che ha visto, nella sua piccola vita spezzata, è stata quella folla, quel giorno. Uomini, donne, ragazzi che resistevano, combattevano, mentre la polizia infieriva con la solita violenza. Frammenti di un mondo adulto che non avrebbe raggiunto mai, che sarebbe rimasto per sempre un mistero. Non diventerà grande, Berkin. Dopo 269 giorni di coma, è morto.

“Abbiamo perso nostro figlio Berkin Elvan alle 7.00 del mattino”. Il messaggio dei genitori di Berkin ha fatto rapidamente il giro dei social, quegli stessi social che Erdoğan minaccia di chiudere e che invece rappresentano il ponte, il collante, il tam tam di tutti i cittadini indignati che dal maggio scorso si informano, si scambiano messaggi, organizzano proteste.

È l’ottava vittima di Gezi Park. E non è una vittima qualunque. È il simbolo dell’innocenza, è il piccolo agnello sacrificale, condannato, in qualche modo, per i mali di un mondo che non gli appartiene, in cui non ha ancora fatto un ingresso compiuto.

Sembra ancora un bambino, nelle foto che lo ritraggono e che stanno facendo, ancora una volta, il giro del mondo.

Berkin che va a scuola, Berkin che gioca, Berkin che sorride, Berkin con il cappellino da baseball. Berkin uguale a tutti i ragazzini del mondo. Berkin che non sarà mai grande.

I negozi, a Istanbul, mettono davanti alla porta uno sfilatino di pane, simbolo, anche questo, della sua innocenza. Berkin è morto per un pezzo di pane. È morto per fare un favore alla mamma. Ecco che esplode, di nuovo, la memoria dell’assurda follia dei giorni di Gezi Park.

Questa rabbia scuote la Turchia in un momento già difficile, critico, a pochi passi dalle elezioni amministrative in una Istanbul arrabbiata che non molla, non dimentica, non perdona.

Quel ragazzino è nella mente e nel cuore di tutti, lo è stato sempre, in questi 269, lunghissimi giorni di attesa in cui Berkin è rimasto sospeso tra la vita e la morte. Poi, la sospensione è terminata ed è arrivata la morte.

Era il 5 gennaio quando ha compiuto 15 anni, li ha compiuti così, in un letto di ospedale, con una torta preparata dalla mamma. L’ultima torta, per l’ultimo compleanno. Fuori dall’ospedale, palloncini e auguri scritti dai tanti cittadini che non hanno mai dimenticato quel piccoletto finito per caso nel posto sbagliato il giorno sbagliato.

Quante volte deve aver rivissuto quel momento, sua madre. Il momento in cui lui decide di andare al posto suo, decide di uscire per comprare quel pane che non mangerà mai.

Quante volte deve aver desiderato morire al posto del figlio perché una madre sceglie sempre, se può, di andarsene lei. Ma non siamo noi a decidere, purtroppo. Così Berkin è morto, e lei invece è viva. E ha intenzione di trovare i colpevoli. Ma ce n’è uno che li riassume tutti, per lei.

“Non è Allah ad aver preso mio figlio, ma è Tayyip Erdoğan”, dice. Impossibile non pensare agli encomi rivolti dal premier, quei giorni, alla polizia e al suo “eroico” lavoro malgrado le vittime, i feriti, la repressione brutale.

#BerkinElvanÖlümsüzdür , Berkin Elvan è immortale. L’hashtag si popola velocemente di memorie, ricordi, espressioni di rabbia. Manifestazioni, scontri, marce e proteste ovunque.

Questo nuovo, ennesimo morto pesa moltissimo sulla Turchia. Pesa molto di più dei 16 kilogrammi raggiunti, in una sola settimana, dal corpicino del piccolo Berkin, precipitato dai suoi 45 kilogrammi a quel peso di piccola piuma in un logoramento crescente che ha sfinito la sua forza vitale e si è mangiato via la sua vita.

Un film famoso, e bellissimo, diceva che 21 grammi sono il peso che si perde esalando l’ultimo respiro. Il peso dell’anima, forse.

Una metafora che, nel giorno malinconico e struggente della morte di Berkin, fa pensare invece al piombo di un governo pesantissimo, che pesa ogni giorno di più, macchiato da corruzione, intolleranze, decisioni arbitrarie e coperture.

I 16 kilogrammi di Berkin, con la loro apparente leggerezza, in realtà pesano molto e oggi fanno precipitare la bilancia della giustizia tutta dalla sua parte; sull’altro piatto, Erdoğan, la polizia, uno stato corrotto e sempre più dispotico.

Che oggi fa i conti con un lutto nazionale che sta scatenando e scatenerà nuove proteste. I cittadini sono già scesi in piazza, ovunque, nelle città turche.

La polizia reagisce come al solito, la situazione è tesissima. L’onda della morte di Berkin sale, sale fino dalle prime ore della notizia ed è destinata a crescere.

Il destino è beffardo. Dopo moltissimi mesi il piccolo Berkin se ne va proprio alla vigilia di queste elezioni. E la sua scomparsa lascia una traccia pesantissima in giorni delicati, incrinati dagli scandali, resi fragili dall’evidenza di crimini e coperture.

Povero Erdoğan, sembra quasi una di quelle tragedie shakespeariane in cui il tragico destino si compie nel momento in cui ci si illude di averlo scansato.

Poteva aspettare, Berkin. E invece se ne è andato in un giorno di marzo, un giorno che si allunga, in tutta la Turchia, in mezzo alle proteste, attendendo la sera, e poi notte che vedrà in piazza nuovi scontri, nuova violenza, e una nuova resistenza.

Già fuori dall’ospedale la polizia è ricorsa all’uso spropositato di gas. Raduni nelle università, nelle strade, nei quartieri. La gente si raggruppa ovunque. E la violenza della polizia, in questo momento, è ancora più detestata.

Già, perché i colpevoli di questo omicidio sono stati protetti. I responsabili sono ancora al loro posto. Troppe persone, in Turchia, sono ancora al loro posto. Nella polizia, nelle istituzioni.

Oggi il responsabile della morte di Berkin è, per tutti, il governo.

Questi mesi ci sono state diverse manifestazioni per ricordare il piccolo Berkin in coma. Manifestazioni puntualmente represse dalla polizia. Si sperava, si pregava, si attendeva. Ora, non c’è più nulla da attendere.

È il momento del lutto, ma anche della rabbia. Una rabbia che divampa sui social e approda rapidamente nelle strade. La giovane, acerba anima di Berkin è volata via ma ha lasciato un segno preciso.

Il suo testimone è stato raccolto dai cittadini, e adesso cammina sulle gambe di uomini, donne e ragazze che stanno marciando in protesta, in tutta la Turchia, per raccontare tutta la loro voglia di giustizia in un paese in cui si muore così, per un piccolo pezzo di pane destinato a una colazione mai fatta, un paese in cui una polizia assassina colpisce e scompare dietro i poteri, un paese che tenta di imbavagliare le libere voci della resistenza in nome di una morale che diserta per prima ogni parvenza di moralità, un paese che usa il nome di Allah per poteri personali che finiscono nelle solite logiche politico-imprenditoriali.

Un paese che, ora, deve fare i conti con questo ennesimo morto sulla coscienza. Un morto che si somma alle altre vittime di Gezi Park.

I 16, miseri kilogrammi di Berkin sono diventati all’improvviso pesanti come macigni. Perché un’anima può pesare poco mentre vola via, ma la sua memoria, qui sulla terra, riesce a tracciare solchi indelebili. Difficili, veramente difficili da cancellare.

Ishak, l'imam della Moschea Blu

Eccomi di nuovo a Istanbul, di nuovo nella Moschea Blu. All’interno c’è una stanza, un piccolo studio, in cui Ishak Kizılaslan, l’imam, accoglie gli ospiti. Ci siamo conosciuti qui, esattamente un anno fa. Abbiamo parlato di Islam, di fede, di ponti e di barriere. Stavolta, gli ho chiesto un’intervista ufficiale. E lui, con il suo solito garbo, ha acconsentito.

Lo spazio è molto curato. C’è una scrivania al centro e ai lati due divanetti. Intorno, nella stanza, libri ovunque: negli scaffali e sul tavolo.

Questo posto è frequentatissimo dai turisti che cercano informazioni. Infatti, appena mi siedo arriva un gruppo di ragazzi. Fra loro un tedesco, un ragazzone alto e goffo, piuttosto robusto, con due occhi grandi e buoni. “Voglio diventare musulmano, che devo fare?” chiede in inglese all’imam. È imbarazzato.

In realtà trovarsi al cospetto di un imam suggerisce un timore reverenziale un po’ in tutti gli stranieri che si affacciano lì, su quella stanza. Una specie di pudore misto a un pizzico di diffidenza che però, dopo le parole calde, accoglienti di Ishak, si trasforma subito in serenità.

“Non devi fare nulla di speciale”, gli risponde Ishak, con il suo inglese perfetto, spiegandogli che non ha bisogno di cerimonie particolari, né di chissà quali testimoni. Deve rivolgersi ad Allah, e confidargli la sua intenzione. Il ragazzo è sorpreso “Tutto qui?”.

Si rivolge ad Allah davanti a noi tutti, si commuove. Ishak lo abbraccia, si fa fare una foto con lui. Poi gli chiede se ha pensato a un nome. No, non ci ha pensato. “Ti piacerebbe Hamza?”. Hamza, lo zio di Maometto. “Hamza…” ripete più volte il giovane il ragazzo. Poi annuisce. Sì, gli piace. Con il suo cellulare, Ishak si fa fotografare insieme ad Hamza Altri abbracci fraterni, sorrisi e saluti.

Quando rimaniamo soli, mi sorride. Ora possiamo procedere con l’intervista.

Vorrei parlare un po’ delle barriere che separano l’Islam dal mondo occidentale, e provare a vedere se ci sono invece dei ponti…

Sono musulmano. Nella mia religione, Allah è il padrone di tutto. Lui ci ha creato. Musulmani o non musulmani, siamo tutti esseri umani. Allah ci invita a seguire il Corano. Ci sono milioni di persone che seguono diverse religioni, e l’Islam ci chiede di stabilire buoni rapporti con tutti. Siamo tutti servi di Allah. Viviamo tutti in questo stesso mondo. Prima di raccontare cosa accade nel mondo musulmano oggi, dobbiamo pensare al Corano come alla parola di Allah. Qual è l’approccio dell’Islam, ad esempio, all’omicidio? L’Islam ci chiede di uccidere? No. Allah dice che uccidere un innocente è come uccidere tutti gli esseri umani. Ci sono solo alcune eccezioni, come davanti a un attacco nemico. In quel caso, abbiamo il diritto di difenderci, e difendere il nostro paese. Altrimenti, dobbiamo stabilire sempre buoni rapporti l’uno con l’altro.

Dobbiamo imparare a conoscerci. Cos’è l’Islam? Cos’è il cristianesimo? Cos’è il giudaismo? Cosa rappresentano, oggi? Cosa succede, nel mondo moderno? Tutte le religioni hanno gli stessi problemi. La gente oggi le abbandona, diventa atea.

Cosa direbbe agli occidentali che criticano l’Islam? Quelli che lo giudicano troppo conservativo, non rispettoso dei diritti delle donne, che non possono scegliere, non possono vivere la vita che vogliono. È un argomento molto importante che divide musulmani e non musulmani…

Hai perfettamente ragione. Prima di tutto, farò del mio meglio per rispondere basandomi sul Corano. Tutte le mie risposte sono basate sul Corano. In una sura (Il Corano è diviso in sure, ndr), Allah ci dà indicazioni al riguardo. Tutta l’umanità è qualcosa di bello e prezioso. Abbiamo tutti genitori diversi, apparteniamo a differenti nazioni e tribù. Dobbiamo imparare a conoscerci.

Ad Allah non importa nulla delle nazioni, o dei generi di appartenenza. A lui importa della nostra fede, di come viviamo. Non abbiamo creato noi stessi come uomini o donne, è Allah che ci ha creato. Ha creato te, e ha creato me. Essere uomo o donna non dà nessuna superiorità all’uno o all’altro.

L’Islam non dice mai nulla sulla discriminazione tra uomo e donna. Vuole che la donna sia una donna, e l’uomo un uomo. Cosa significa? Ci sono diverse responsabilità nella nostra comunità per gli uomini e le donne. Perché? A causa della loro diversa natura. Io ho la barba, i baffi. Le donne sono molto più belle. E Allah vuole che abbiamo tutti cura di noi stessi. Nell’Islam ci sono indicazioni per le donne, che devono coprirsi ad eccezione del volto e dei piedi. Ma non devono coprirsi davanti ai parenti e familiari. All’uomo spetta la cura economica della famiglia. Non è una responsabilità data alla donna. Io ho una moglie e tre bambini. Mettiamo che mia moglie sia ricca. Non deve spendere i suoi soldi per la famiglia. Quella responsabilità è sulle mie spalle. L’adulterio è vietato. Allah non vuole che facciamo sesso con altri, vuole che proteggiamo noi stessi e la nostra famiglia.

L’Islam dà diverse indicazioni a uomini e donne. Ma non c’è nessuna superiorità: le donne non sono né inferiori né superiori.

Alcuni si spaventano vedendo le notizie dei media, che mostrano ragazze uccise dai genitori solo perché escono con un ragazzo che a loro non piace, che magari appartiene a un’altra cultura, un’altra tradizione. Leggono di ragazze uccise solo perché volevano indossare abiti occidentali…

In Turchia milioni di famiglie non si comportano così. Ma alcuni personaggi, molto potenti, vogliono mettere barriere tra l’Islam e l’Occidente. Questi fatti non appartengono alla maggioranza, centinaia di esempi non rappresentano le migliaia di famiglie che si comportano diversamente. Ho quarant’anni e non ho mai sentito di un fatto del genere intorno a me. Se uno va lontano, nei villaggi sperduti, allora ci si può imbattere in casi simili…

E che mi dice delle spose bambine? Ragazzine obbligate a sposarsi, magari con uomini anziani?

Su un milione, non sono neanche un centinaio. Un centinaio di casi, nuovamente, non rappresentano la totalità. La gente sbaglia sui musulmani. Gli occidentali criticano l’Islam. Se chiedi a un musulmano, però, ti dirà che i problemi sono causati da altri. Oggi nei paesi musulmani ci sono moltissime guerre. Chi le ha causate? C’è la complicità di americani, europei. Cosa pensano, gli italiani, delle migliaia di musulmani assassinati? Migliaia, ripeto. Non centinaia, migliaia. In Afghanistan, Pakistan, Somalia, Myanmar...

I musulmani sono sotto attacco. Perché? L’Europa e l’America, su questo, tacciono. Guardano solo alcuni esempi proposti dai media per allontanare le persone dalla corretta comprensione dell’Islam. Ma i musulmani sanno bene che sta accadendo. Gli americani e gli europei non hanno il diritto di giudicare i musulmani. Dobbiamo smetterla di giudicarci.

Ma cosa sta accadendo dei paesi musulmani? E che mi dice dei musulmani che hanno preso parte alle proteste di Gezi?

Dietro le quinte ci sono poteri nascosti, che manovrano. Chi ne trae benefici? Chi appicca questi incendi? Il problema non può essere risolto facilmente. Anche se un musulmano tenta di uccidermi, io dovrei provare a non ucciderlo. Siamo fratelli. Oggi ci sono molte cause, mescolate fra loro, che concorrono nel creare questi problemi. Non sono un esperto, come turco.

Ma come imam sto chiedendo ai musulmani di unire i loro cuori, di avere cura degli altri, di amarsi. Possiamo risolvere da soli i nostri problemi, non abbiamo bisogno degli europei e degli americani. Inshallah.

Molti occidentali sono attratti dai sufi, dalla via di Rumi. Rumi è uno dei poeti più letti al mondo, è molto amato. La gente lo ammira, ma ha un problema con il Corano. Rumi e il Corano: dov’è il ponte, e dov’è invece il problema?

Mevlana dice che il Corano è la fonte dell’Islam. Non è un libro fatto dalle persone comuni, è il libro del Profeta, è la stessa parola di Allah. La parola, la guida, la reminescenza. Non c’è un’altra via. Seguiamo il Corano. Come musulmani, cerchiamo di intensificare le nostre preghiere. Facciamo del nostro meglio. Rumi era un musulmano che ha provato a diffondere l’Islam, ha tentato di intensificare la vita islamica e la preghiera.

Ha fatto del suo meglio per far capire alla gente che niente è più importante dell’amore di Allah. Nulla conta più di questo. La gente afferma di amare Dio. Ma Dio ti ama? Un giorno ho domandato a qualcuno: “Qual è la prova che Dio ti ama?”. “Ho 70 anni e non ho mai avuto un problema di salute”. “Sì, che altro?” “Ho 3 figli, sono così buoni con me”. “Bene, secondo il tuo modo di provare l’amore di Dio, Dio non ha mai amato nessuno dei suoi profeti”. “Perché?”. “Perché nessuno dei suoi profeti ha avuto una vita piacevole. Hanno avuto un sacco di difficoltà nella loro esistenza”.

Cosa dovrei pensare dunque? Dio non li amava? Il Profeta dice: se ami Allah, seguimi. Non c’è altra via: seguire il Corano e il Profeta. Rumi non ha insegnato altro. Ha insegnato l’approccio coranico. Oggi c’è un Rumi falso, lontano dal Corano. Rumi era un buon musulmano. Era un esperto di leggi islamiche. E aveva fede. Bisogna intensificare la fede, non solo obbedire alle regole. Dietro le regole, c’è lo spirito. Lo spirito e le regole sono entrambe importanti.

Ma dobbiamo capire il significato che sta oltre le parole. Altrimenti compiamo solo azioni vuote. I sufi aiutano le persone a trovare questo spirito. Rumi ha seguito il Corano e il Profeta Maometto. Non dobbiamo provare a fare di Rumi qualcun altro.

I dervisci erano poveri per essere più vicini a Dio. Arriviamo a un altro argomento interessante: l’Islam e i soldi…

Secondo l’Islam, Allah è il padrone di tutto. È il maestro. Diventare ricchi o poveri non dipende da noi, non è nelle nostre mani. A noi è chiesto di fare del nostro meglio. Ma anche se lavoriamo sodo, è Allah che decide. Quando diventiamo ricchi, non ci allontaniamo da lui. Un musulmano ricco, che spende il suo denaro per la famiglia e per i bisognosi, è un buon musulmano.

La carità per voi è molto importante…

Sì. I musulmani ricchi devono dare una percentuale minima, ogni anno, direttamente ai poveri, senza passare attraverso associazioni e organizzazioni. Poi, possono dare anche di più, se vogliono. Ma non bisogna ovviamente dare tutto ai poveri. Dobbiamo rimanere in equilibrio. Non siamo monaci, viviamo fra la gente, nella società. Aiutiamole persone. Questo è il nostro dovere.

Tu non sei musulmana, Francesca. Dovrei invitarti a diventarlo. Ma non posso forzarti. Tutto quello che posso dire è: Francesca, questo è il Corano. Poi, dipende da te. Un giorno morirò. Mi sarà chiesto della mia vita. Ho una responsabilità verso il mio creatore. E verso la mia famiglia, la natura, gli animali… L’Islam vuole che la mia vita sia pacifica, e bella. Non dobbiamo mettere barriere fra noi. Il Corano è comunque per tutti. È per me. E per te.

Smette di parlare, e mi sorride. Capisco che la nostra conversazione è finita. Anche stavolta mi regala una bottiglietta d’acqua, che non posso rifiutare.

Ci salutiamo con la promessa di incontrarci ancora.

Fuori, sta per iniziare la preghiera collettiva. I turisti devono uscire, non possono assistere. Ma una guardia, che da due anni mi vede entrare e uscire dalla moschea, mi ferma toccandomi il braccio e gentilmente mi dice: “Tu puoi restare”.

Non entro nello spazio riservato alle donne, rimango lì, seduta, con il foulard addosso, un puntino informe sull’immenso tappeto celeste e arancio, dietro le sbarre di protezione che separano la zona dei visitatori da quella dei fedeli raccolti in preghiera.

Ishak mi passa accanto per raggiungere gli altri, e mi vede. “Mi hanno detto che posso restare!”, mi giustifico io. Lui scoppia a ridere, scuote la testa: “Sì, puoi restare!”. Sorrido anche io. Sì, posso restare.

Istanbul: i bambini curdi di Suleymaniye

Malgrado la povertà evidente si respira un'atmosfera di pace. I bambini mi fanno cenno, invitandomi a fotografarli. Avvolti nelle sciarpe, si dispongono sui gradini e puntano lo sguard verso un orizzonte che sembra infilato in uno spazio privo di tempo, gli occhi duri, affilati come coltelli, la bocca seria che si inghiotte il sorriso del'infanzia, trasformato in una linea perfetta, una geometria di voci adulte e remote.

Sembrano statue di sale, mescolate al bianco che continua a cadere. Non stanno posando, non stanno facendo "le facce da fotigrafo" di Wim Wenders nel suo Cielo sopra Berlino: nella loro immobilità sono spontanei, racocntano se stessi, la voglia di crescere, lo spazio fragile fra il mondo infantile e quello dei grandi, che a un certo punto si assottiglia come una porta corrosa da un tempo precoce su cui è passata, malgrado la giovane età, una moltitudine di inverni freddi e di arsure estive.

Sono in cerca della loro storia, quella che scriveranno da grandi. Eccoli, piccoli adulti imbacuccati nei vestiti colorati,afascinati alla macchina fotografica, esattamente come io sono affascinata da loro. Gliela consegno per lasciarli giocare ancora un po', e di nuovo il sorriso di bimbo si allunga finoa gli estremi de mondo mentre ci raduniamo in gruppetti per fotografarci a vicenda. Alcune donne si fermano, sorridono. "Kurdish", dicono indicando i bambini e loro stesse. Curdi, l'unica parola che riesco a capire.

Cudi. Un suono senza terra. Il suono di un popolo privato del diritto all'indipendenza, una ferita sparsa nelle geografie che appartengono ad altri

Mi vengono in mente alcuni versi che Hikmet, il poeta che amo da sempre, dedica a suo figlio Mehmet: "Non vivere su qyesta terra/ come fossi un inquilino/ oppure in villeggiatura/ nella natura/ vivi in questo mondo/ come se fosse la casa di tuo padre / crei al grano al mare alla terra / ma soprattutto all'uomo. / Ama la nuvola la macchina il libro / ma innanzitutto ama l'uomo. / Senti la tristezza / del ramo che si secca / del pianeta che si spegne / dell'animale infermo / ma soprattutto senti la tristezza dell'uomo".

Alcuni sono condannati, invece, a vivere per sempre come inquilini. Sono coloro ai quali la terra è stata negata. E forse è questo che riassumono i loro piccoli sguardi adulti, serissimi:la gioia di credere ancora al mare e alla terra sentendo però tutta la tristeza dell'uomo.

Ma la loro è una malinconia fugace, sottile come un fiato sul vetro. Conoscono il sapore dei momenti piccoli che sembrano schegge di sogni rimasti sulla soglia del giorno. la vita, qui, si accontenta di poco. E quel poco la riempie, le basta, diventa continenza che chiama la serenità.

Pagina 6 di 16